Les sénateurs veulent le changement de la prescription à 1 an

Dans l'épisode précédent, l'assemblée nationale avait rejeté un point du texte des sénateurs : le passage de la prescription pour les délits de presse quand les propos ne sont tenus que sur internet. Conséquence, le texte n'est pas voté à l'identique, il faut refaire une navette.

Mes remarques sur ce qui manque dans ces échanges.

En cas de diffamation ou injure, il est possible de porter plainte avec constitution de partie civile contre X. Il n'y a pas à identifier l'auteur, peut importe qu'il soit à l'étranger. Une fois un propos litigieux trouvé sur internet, il faut compter quelques jours pour faire faire un constat d'huissier, quelques jours pour écrire la plainte conformément aux dispositions de l'article 50 de la loi de 1881. Le délai est de 3 mois, ce qui est suffisant toutes les fois où les propos sont suffisants graves pour que l'on en ai connaissance rapidement.

Arrêt n° 4746 du 2 novembre 2016 (15-87.163) - Cour de cassation - Chambre criminelle :

"Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que le texte incriminé avait été rendu à nouveau accessible par son auteur au moyen d’un lien hypertexte, y renvoyant directement, inséré dans un contexte éditorial nouveau, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;"

Tout porte à croire que la décision de la cour de cassation sera la même si elle doit jugé du cas d'un retweet d'un propos diffamatoire qui avait échappé aux poursuites en son temps.

Concrétement :

Un tweet diffamatoire le 01-01-2016

La personne diffamée en prend connaissance le 02-04-2016, c'est trop tard vu que la prescription est de 3 mois. Le tweet est dans les profondeurs du net, peu visibles.

Le 02-01-2017, un internaute retweete le message, le délai de prescription de 3 mois redémarre. L'info est relayée et la personne diffamée est rapidement au courant. Elle peut agir contre la personne qui remis le message dans l'actualité et contre les centaines ou milliers d'autres personnes qui ont relayée l'information. Quand l'information a une résonnance médiatique importante qui fait que la personne visée ne peut pas ne pas être au courant, alors le délai de 3 mois ne pose pas de problème.

C'est pareil sur facebook si vous reprenez sur votre mur un ancien contenu diffamatoire, le délai de 3 mois recourt à la date à laquelle vous avez publié sur votre mur, un groupe ou une page facebook.

Ce que la loi de 1881 punit, ce n'est pas d'être l'auteur d'un texte diffamatoire ou injurieux, c'est de le publier. Le plus souvent, l'auteur est celui qui publie mais ce n'est pas le cas en cas de retweet ou de reprise d'un contenu facebook.

Les parties intéressantes des débats (la source complète) au sénat le 7 février 2017 :

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux, ministre de la justice.

Reste une disposition qui continue de faire débat : elle concerne la prescription des délits de presse. Un désaccord demeure, en la matière, entre le Sénat et l’Assemblée nationale.

Sur ce point, qui a été bien souvent discuté par votre assemblée, le Gouvernement a été constant : il n’était pas favorable à cette disposition ; il ne l’est pas plus aujourd’hui qu’à l’occasion de l’examen du projet de loi Égalité et citoyenneté.

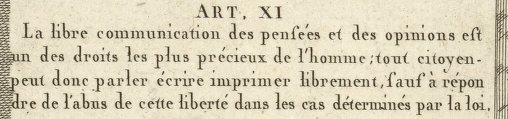

Naturellement, le Gouvernement ne dénie en rien l’importance du sujet, et connaît son extrême sensibilité, qui affleure chaque fois qu’il s’agit de toucher à la loi sur la presse de 1881, exemple même de la construction d’un équilibre subtil, donc complexe, donc fragile, entre la liberté d’expression et la répression des abus de celle-ci.

M. François-Noël Buffet, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale.

Sur cette base, en préparation de la séance publique, nous avions participé au rendez-vous évoqué par M. le garde des sceaux, le 11 octobre dernier, et nous étions mis d’accord avec le rapporteur de l’Assemblée nationale : les députés et le Gouvernement devaient accepter l’introduction par notre assemblée de la proposition de François Pillet, c’est-à-dire d’une disposition prévoyant l’allongement de la prescription de l’action publique des délits de presse de trois mois à un an lorsque les faits sont commis sur internet, et exclusivement dans ce cas.

La commission des lois de l’Assemblée nationale a accepté de reprendre le texte que nous avions voté ici même ; c’est en cours de séance publique que, sur proposition de l’un de nos collègues, M. Patrick Bloche, les députés ont finalement supprimé cet ajout.

J’ai proposé, la semaine dernière, de rétablir cette disposition. La commission des lois du Sénat, à la quasi-unanimité – quatre de nos collègues se sont abstenus –, a soutenu ma position. Cette mesure, j’y insiste, est en effet particulièrement attendue par les victimes d’abus de la liberté d’expression commis sur internet.

La source en est le constat dressé dans le rapport d’information relatif à l’équilibre de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse à l’épreuve d’internet, s’agissant de l’insuffisante protection dont bénéficient les victimes de tels abus. Un écrit publié sur internet peut être diffusé et partagé à une échelle qui est sans commune mesure avec celle qui prévaut dans le cas d’un support papier, d’un écrit publié dans un magazine ou dans un livre, ou même d’une parole proférée dans l’espace public. Le trouble à l’ordre public est multiplié d’autant.

Les défenseurs du délai de prescription à trois mois nous expliquent qu’internet facilite l’information des personnes diffamées : il suffit de consulter ces sites tous les jours pour savoir si quelqu’un vous a insulté sur Twitter ou sur Facebook…

Toutefois, un message faux, injurieux, diffamant, attentatoire à votre vie privée, peut être publié sur un blog confidentiel avant que, des mois plus tard, des dizaines voire des centaines de tweets ou de posts Facebook ne pointent un lien vers cet article. L’infraction est alors prescrite !

Un message peut être publié une première fois sur un réseau social par une personne, puis reproduit par une autre à l’influence plus grande, sur le même réseau, des mois plus tard, sans que la jurisprudence puisse considérer ces infractions de manière distincte. Dès lors, une personne pourrait se trouver victime de diffamations, d’injures, de provocations à la haine ou à la discrimination qui, tout en étant réelles et actuelles, seraient en réalité prescrites, les messages litigieux ayant été publiés pour la première fois plus de trois mois auparavant.

Aucun écrit ne disparaît de la sphère de visibilité d’internet, à la différence de ce qui se passe pour les écrits publiés sur support papier, dont l’accessibilité est par définition plus restreinte, l’éventuel trouble à l’ordre public étant donc plus éphémère.

La modification du délai de prescription des abus de la liberté d’expression commis sur internet apparaît donc essentielle, afin de donner aux victimes le temps nécessaire pour constater l’infraction, identifier le responsable des propos et mettre enfin en mouvement l’action publique ou civile. Aujourd’hui, il est indéniable que la courte prescription trimestrielle porte atteinte au droit des victimes à un recours effectif.

Cet allongement de délai nous paraît, au regard de tous les dispositifs de prescription existants, mesuré et équilibré. La loi du 29 juillet 1881 prévoit d’ores et déjà un délai de prescription d’un an pour certaines infractions ; un délai d’un an pour les infractions commises sur internet ne constituerait donc pas une innovation.

Cet allongement de la prescription étant limité et proportionné, la commission des lois de l’Assemblée nationale, en décembre 2016, l’a adopté sans modification, considérant qu’il était justifié par « la nécessité de redéfinir l’équilibre entre la liberté d’expression et la répression des abus de cette liberté à l’âge du numérique ».

Le rapport de la commission des lois de l’Assemblée nationale précise que « cette disposition tient compte de la jurisprudence du Conseil constitutionnel » en prévoyant un « aménagement approprié des règles de prescription dans le cas où le message litigieux est mis à la disposition du public sur un support informatique en écartant la solution – excessive – tendant à prendre comme point de départ du délai de prescription la cessation de la communication en ligne au profit de celle – plus raisonnable – visant à appliquer aux infractions commises par ce moyen un délai allongé à une année. »

Par ailleurs, la réforme proposée est conforme à la Constitution. Tout en accordant aux victimes un délai plus long pour agir en justice, un allongement à un an maintiendrait un délai de prescription dérogatoire et inférieur aux délais de droit commun, lesquels sont fixés à six ans. Cet allongement resterait également conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, tout en répondant à un débat désormais régulier depuis 2004.

Je rappelle que, en 2004, le Conseil constitutionnel a précisé que « le principe d’égalité ne fait pas obstacle à ce qu’à des situations différentes soient appliquées des règles différentes, dès lors que cette différence de traitement est en rapport direct avec la finalité de la loi qui l’établit » et que les dispositions censurées dépassaient « manifestement ce qui serait nécessaire pour prendre en compte la situation particulière des messages exclusivement disponibles sur un support informatique ».

C’est dans ces conditions que cette proposition de loi revient en deuxième lecture devant le Sénat. La commission des lois, la semaine dernière, a décidé de réintroduire dans le texte une prescription d’une année pour les infractions commises sur internet exclusivement. Il ne s’agit pas d’opposer la presse écrite à la presse internet : notre intention est de protéger les victimes des faits commis via ce moyen moderne de communication.

Mme Esther Benbassa. Plus précisément, nous sommes amenés à nous prononcer sur le seul article de cette proposition de loi qui reste en discussion et qui concerne la prescription des infractions commises sur internet.

Cette disposition, qui vise à faire passer le délai de prescription de ces infractions de trois mois à un an, constitue le point de désaccord majeur entre les deux chambres. Supprimée à l’Assemblée nationale, par un amendement soutenu notamment par nos collègues députés écologistes, elle a été réintroduite dans le texte par un amendement du rapporteur, M. Buffet, qui avait échoué à l’inscrire dans la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté.

Concrètement, le texte qui nous est soumis prévoit que les propos illégaux publiés sur internet seront prescrits au terme d’une année révolue, sauf s’ils ont également été diffusés sur support papier, auquel cas le délai resterait de trois mois.

Il me semble utile de rappeler ici les constatations qui ont amené les députés Alain Tourret et Georges Fenech à élaborer ce texte : « Les interventions erratiques du législateur et l’interprétation prétorienne extensive des textes ont progressivement brouillé la clarté des règles en matière de prescription pénale ».

Tout cela a conduit, notamment, à la multiplication des délais de prescription dérogatoires au droit commun. Les deux députés, par conséquent, souhaitaient « moderniser et clarifier l’ensemble des règles relatives à la prescription de l’action publique et des peines, afin d’assurer un meilleur équilibre entre l’exigence de répression des infractions et l’impératif de sécurité juridique ». Le groupe écologiste souscrit entièrement à ces propos, car nous avons depuis longtemps rappelé la nécessité d’une remise à plat et d’une clarification du droit de la prescription.

Force est alors de s’interroger, mes chers collègues, sur le sens de cet article que nous examinons aujourd’hui, lequel tend à créer deux délais de prescription pour une même infraction selon le support utilisé : internet seul, ou internet et papier.

Le groupe écologiste que je représente aujourd’hui considère qu’une telle disposition entache la lisibilité et la cohérence de la loi. En conséquence, nous avons déposé un amendement de suppression. Nous considérons, en effet, à l’instar de nos collègues députés, que la tendance à considérer l’usage d’internet comme une circonstance aggravante pour de nombreux délits est davantage fondée sur la peur et l’incompréhension de ses usages que sur des faits concrets.

Ceux qui maîtrisent les outils numériques savent qu’il est aisé de créer un système d’alerte vous informant chaque fois que votre nom est cité sur internet. Il est donc bien plus facile de repérer un propos diffamatoire ou injurieux dans ce contexte que lorsqu’il est écrit dans un journal ou un ouvrage « papier », dont vous ne pourriez avoir connaissance que des années plus tard.

La question qui se pose finalement est la suivante : faut-il réformer la loi du 29 juillet 1881 à l’heure du numérique ? Le rapporteur du texte à l’Assemblée nationale, notre collègue Alain Tourret, semble le penser lorsqu’il met en avant « la nécessité de redéfinir l’équilibre entre la liberté d’expression et la répression des abus de cette liberté à l’âge du numérique ».

Pour ma part, si cette refonte se révèle nécessaire, il me semble, s’agissant d’un sujet aussi important pour notre démocratie que la liberté d’expression, qu’elle mérite une vision d’ensemble et une réflexion davantage approfondie. Nous ne pouvons, sur un sujet aussi fondamental, continuer de légiférer par petits bouts, au gré des véhicules législatifs qui se présentent.

M. Alain Richard. La partie du texte restant en débat au cours de cette deuxième lecture, et sur laquelle nos deux assemblées sont potentiellement en désaccord, se limite à un point particulier : l’existence ou non d’une prescription spécifique, même avec une faible différence de durée, pour les infractions, dont certaines sont sérieuses, en matière de délit de communication ou de presse, comme la diffamation, l’injure ou l’incitation à la haine. Il est important de bien circonscrire le point encore en discussion, car la confusion règne et une certaine mésinterprétation se fait jour.

La disposition préconisée par la commission des lois du Sénat, qui avait recueilli l’assentiment de la commission des lois de l’Assemblée nationale, mais aussi, me semble-t-il, du Gouvernement, s’explique parce qu’il ne s’agit plus à proprement parler de délit de presse : d’après la délimitation fixée par l’amendement de notre collègue François Pillet, soutenu notamment par M. Mohamed Soilihi, dès lors qu’il s’agit d’organes de presse au sens de la loi de 1881, ce sont les prescriptions de droit commun qui continuent de s’appliquer. La prescription plus tardive ne vise donc vraiment que des injures, des diffamations ou des incitations à la haine répercutées sur internet de façon distincte des organes de presse.

Le groupe socialiste et républicain n’est pas favorable à cet amendement. Un certain nombre d’entre nous utilisera cependant leur liberté de vote pour se prononcer favorablement, car il existe en effet des formes d’atteintes commises par internet qui ne peuvent pas utilement être réparées dans les trois mois.

J’ajoute, en réponse à Mme Benbassa, que le législateur peut soutenir l’idée d’un délit de prescription distinct sur internet non par méconnaissance de ce qui se passe sur internet, mais simplement parce qu’il est conscient de l’ubiquité d’internet et du fait qu’une partie des diffamations ou attaques n’est pas aisément accessible depuis la France. Par conséquent, les personnes visées par des attaques, qui sont notamment politiques ou qui portent atteinte à la considération ou à l’honneur, peuvent avoir besoin d’un délai accru.

Mme Cécile Cukierman. Au début du mois de janvier dernier, estimant que cette réforme était « urgente », les députés n’ont finalement pas souhaité adopter une version du texte conforme à celle de la Haute Assemblée. En effet, ce point a été rappelé et fera l’objet de nos échanges, les députés n’ont pas accepté la proposition du Sénat visant à allonger le délai de prescription des délits de presse, tels qu’ils sont définis par la loi du 29 juillet 1881, de trois mois à un an pour les publications numériques.

Tout en réaffirmant l’urgence d’une adoption de ce texte avant l’arrêt des travaux parlementaires à la fin du mois de février, les députés se sont opposés, au nom de la défense de la liberté de la presse, à l’extension du délai de prescription du délit de presse. Le président de l’Association des avocats praticiens du droit de la presse, M. Jean-Yves Dupeux, a alors affirmé ce n’était « ni fait ni à faire » !

L’ensemble des syndicats de la presse, comme le Syndicat national des journalistes et le Syndicat de la presse indépendante d’information en ligne, se montre d’ailleurs opposé à cette disposition, craignant « une discrimination injustifiée entre presse imprimée et numérique ».

Au-delà de ces réactions, et afin de préserver l’équilibre fragile trouvé au travers de la loi de 1881, nous devons nous interroger et avoir un véritable débat. Nous ne pouvons pas nous contenter de la seule discussion d’un article, au détour d’un texte relatif à l’allongement du délai de prescription en matière pénale. Il est essentiel de mener une véritable réflexion, pour légiférer sur l’évolution des usages du numérique, que le plus grand nombre de nos concitoyens ne maîtrisent pas. On le voit bien dans l’actualité récente, cette bulle numérique, qu’il s’agisse de l’évolution des pratiques de diffusion de l’information, de l’accès à cette information ou des processus de vérification de l’information, pose des questions essentielles.

Nous avons tous en tête des exemples d’informations apparaissant soudainement sur différents réseaux numériques, qui semblent être d’actualité, alors qu’elles sont parfois périmées depuis un an ou deux. Elles donnent pourtant lieu à des commentaires comme si les faits s’étaient déroulés quelques jours auparavant !

Mon groupe l’a souligné en première lecture, il nous paraît prématuré, voire maladroit, je le dis sans jugement de valeur, de vouloir, au détour de cette proposition de loi, modifier la loi de 1881 et remettre en cause l’équilibre que celle-ci permettait. Nous aurions tout intérêt à mener une réflexion plus large. Plutôt que de prendre une décision lourde de sens visant à multiplier par quatre le délai de prescription initial en matière de presse écrite, mieux vaudrait aborder, notamment, la question de la sécurisation de la profession des journalistes qui, aujourd'hui, publient et travaillent de plus en plus, voire pour un certain nombre de médias quasi exclusivement, avec l’outil numérique.

M. Yves Détraigne. Alors que les députés avaient choisi de ne pas modifier le régime de prescription dérogatoire prévu par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, le Sénat a porté, en première lecture, sur l’initiative de François Pillet, le délai de prescription de l’action publique et de l’action civile des abus de la liberté d’expression commis sur internet de trois mois à un an. Au nom de la défense de la liberté de la presse, le groupe socialiste et républicain s’est opposé à cette extension du délai de prescription du délit de presse.

Pourtant, cette disposition s’expliquait par le constat dressé par MM. Pillet et Mohamed Soilihi, dans leur rapport d’information relatif à l’équilibre de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse à l’épreuve d’internet, au sujet de l’insuffisante protection des victimes des abus de la liberté d’expression commis sur ce nouveau média. Le délai de prescription de trois mois apparaît aujourd’hui excessivement court et inadapté à la répression de ces abus.

Comme le confirme une nouvelle fois notre commission, un allongement à un an maintiendrait un délai de prescription dérogatoire et bien inférieur aux délais de droit commun fixés à six ans, tout en accordant aux victimes un plus long délai pour agir en justice. Cet allongement resterait également conforme à la jurisprudence constitutionnelle, tout en répondant à un débat désormais régulier depuis 2004.

En effet, à la différence d’un écrit paru dans un périodique publié sur un support papier ou d’une parole, un message peut être publié une première fois sur un réseau social par une personne, puis reproduit par une autre à l’influence plus grande sur le même réseau des mois plus tard, sans que la jurisprudence puisse considérer de manière distincte ces infractions. Je rappelle que la commission des lois a eu l’occasion de produire des rapports sur la question des traces laissées sur internet par un utilisateur, lesquelles peuvent ressurgir des années plus tard.

Dès lors, une personne pourrait être victime de diffamations, d’injures ou de provocation à la haine ou à la discrimination qui, tout en étant réelles et actuelles, sont en réalité prescrites, les messages litigieux ayant été publiés pour la première fois plus de trois mois auparavant.

La modification du délai de prescription des abus de la liberté d’expression commis sur internet apparaît donc essentielle pour permettre aux victimes de disposer du temps nécessaire pour constater l’infraction, identifier le responsable des propos et mettre en mouvement l’action publique ou civile.

Ces délits sont généralement commis par des particuliers, de manière anonyme, et requièrent plusieurs actes d’enquête, notamment des réquisitions auprès des opérateurs de communications électroniques ou des hébergeurs de contenus sur internet, situés le plus souvent à l’étranger.

Actuellement, la courte prescription trimestrielle porte atteinte au droit des victimes à un recours effectif. Une évolution de la loi du 29 juillet 1881 apparaît donc nécessaire pour permettre une répression plus efficace des messages litigieux publiés sur internet.

Nous appelons donc à rétablir le délai de prescription d’un an pour les messages litigieux publiés sur internet, en lieu et place du délai actuel de trois mois, de manière que le plaignant puisse engager les procédures nécessaires.

M. François Pillet. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, le récent rapport d’information relatif à l’équilibre de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse à l’épreuve d’internet a dressé l’incontestable constat d’une insuffisante protection des victimes des abus de la liberté d’expression commis sur internet. Il n’est personne désormais pour nier le besoin d’évolutions législatives en ce domaine.

La persistance des contenus dans l’espace public et l’amélioration de leur accessibilité remettent en cause la justification d’une courte prescription, déjà particulièrement dérogatoire, reposant en partie sur le caractère éphémère et temporaire des troubles causés par un écrit sur support papier ou une parole.

À la différence de ce qui prévaut pour la presse écrite, où le directeur de la publication est responsable de l’ensemble des contenus publiés, le régime de détermination de la personne responsable de propos publiés sur internet est particulièrement complexe.

De plus, du fait de la jurisprudence, la loi du 29 juillet 1881, donc la prescription de trois mois, s’applique à l’ensemble des actions pénales et civiles qui peuvent être engagées contre des messages injurieux ou diffamatoires. Le délai de prescription commence à courir dès leur première publication ; peu importe si, par exemple, le même message est retweeté plusieurs mois ou années après.

En application de cette jurisprudence de la Cour de cassation, dont la CNIL critique largement le bien-fondé dans son rapport annuel de 2015, les assignations en matière civile aux fins de retrait d’un contenu illégal sont soumises à cette prescription.

Cela s’applique donc également aux assignations fondées sur le droit à l’oubli reconnu par la Cour de justice de l’Union européenne ou sur le droit de rectification ou de modification des données à caractère personnel consacré par la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Comme le rappelle François-Noël Buffet dans son rapport rédigé au nom de la commission des lois, une simple assignation d’un moteur de recherche à des fins de suppression de liens hypertextes doit être soumise au même formalisme que les citations directes aux fins de répression pénale, ainsi qu’à la même prescription.

À l’heure d’internet, personne ne peut sérieusement contester que la courte prescription trimestrielle porte atteinte au droit des victimes à un recours effectif. La prescription trimestrielle ne protège pas la liberté d’expression ; elle favorise l’impunité des délinquants.

La loi du 29 juillet 1881 n’est pas un totem intangible. Elle a déjà été modifiée à de nombreuses reprises, pour prévoir un délai de prescription allongé d’un an pour les infractions d’incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence, de contestation de l’existence d’un ou de plusieurs crimes contre l’humanité. Prescrire par un délai d’un an les infractions commises sur internet ne constitue donc pas une innovation.

Si, en 2004, le Conseil constitutionnel a rejeté le report du point de départ du délai de prescription au regard du support de commission de l’infraction, il a reconnu que les messages disponibles sur support informatique correspondaient à une situation particulière, ouvrant la possibilité d’une différence de traitement du fait de cet écart de situation. Face à l’augmentation très importante des délais de prescription prévue par la loi dont nous discutons aujourd’hui les dernières dispositions, la constitutionnalité de ces dernières ne peut être mise en doute.

Oui, cette réforme de la prescription traiterait les supports papier différemment des supports numériques. Toutefois, cette distinction se justifie par les caractéristiques de la diffusion et de la conservation des informations véhiculées sur internet.

On peut d’ailleurs constater que l’utilisation d’internet comme un outil facilitant les infractions est depuis longtemps prise en compte par le législateur dans les incriminations. C’est par exemple le cas pour les peines d’apologie du terrorisme, qui sont aggravées lorsque le délit est commis sur internet ; c’est le cas du viol lorsque la victime est mise en contact avec l’auteur grâce à l’utilisation d’un réseau de communication électronique ; c’est également le cas en matière de propriété intellectuelle, lorsque l’atteinte a été commise sur un réseau de communication au public en ligne.

En fin de compte, la question, parfaitement posée dans le rapport de François-Noël Buffet, est bien de savoir quel temps l’on veut donner à une victime pour porter plainte ou, par exemple, pour demander par une assignation au civil le retrait d’un lien illégal.

Mes chers collègues, pourquoi les victimes des infractions commises sur internet resteraient-elles les seules à ne pas bénéficier d’un allongement de la prescription et à être soumises à un délai de prescription ultra-dérogatoire au délai de droit commun ?

Pourquoi ceux qui veulent utiliser internet pour informer, débattre, émettre une opinion s’opposeraient-ils à ce que ceux qui l’utilisent pour injurier ou diffamer puissent être effectivement poursuivis ?

Peut-on expliquer à nos concitoyens, chez qui les excès commis provoquent une profonde défiance à l’égard de l’ensemble des médias – les dernières enquêtes sur ce sujet le prouvent abondamment –, en quoi la prescription de délits existants peut agiter autant les journalistes ou internautes responsables de leurs écrits ?

Prenons quelques exemples concrets. Le délai de prescription serait de six ans à compter d’un fait sans lendemain lorsque l’on mendie activement avec un chien, mais il resterait fixé à trois mois lorsque l’on calomnie sur un blog une entreprise et que l’on provoque des licenciements.

Le délai de prescription serait de six ans pour une filouterie d’essence sur l’autoroute ou une vente à la sauvette, mais il resterait fixé à trois mois pour une injure mille fois relayée et conservée sur Twitter ou sur Facebook, bouleversant la vie privée d’une personne ou la cohésion d’une famille.

Le délai de prescription serait de six ans pour les délits involontaires sans aucune intention de créer un préjudice, mais il resterait fixé à trois mois en cas d’atteinte perpétuelle, volontaire et diffamatoire à l’honneur d’un homme, atteinte dont nous avons déjà connu dans notre histoire l’épilogue tragique, sur les bords d’un canal, à Nevers.

Forts de la cohésion transversale qui a pu nous animer, cohésion aujourd’hui affaiblie pour des raisons que j’ignore, ne cédons pas à de troubles pressions, à des groupes d’intérêts obscurs, qui se font un masque de la liberté d’expression. De nos échines, notre vote révélera le coefficient de courbure. Et par-dessus tout, notre vote démontrera notre capacité à proposer l’équilibre nécessaire entre la liberté d’expression et d’autres libertés fondamentales. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et de l’UDI-UC.)

Article 3

I à IV. – (Non modifiés)

V. – Le premier alinéa de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque les infractions auront été commises par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne, sauf en cas de reproduction du contenu d’une publication diffusée sur support papier, l’action publique et l’action civile se prescriront par une année révolue, selon les mêmes modalités. »

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° 1 rectifié est présenté par M. Assouline, Mme Lepage, M. Magner, Mmes Monier et S. Robert, MM. Carrère et Manable, Mmes Blondin, D. Michel et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° 2 rectifié est présenté par Mmes Benbassa, Archimbaud, Blandin et Bouchoux et MM. Dantec, Desessard, Gattolin, Labbé et Poher.

L’amendement n° 3 est présenté par le Gouvernement.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. David Assouline, pour présenter l’amendement n° 1 rectifié.

M. David Assouline. Je voudrais avant toutes choses réagir à la conclusion de l’intervention de François Pillet. En effet, il ne faut pas tout confondre. La liberté de la presse est une liberté fondamentale, inscrite dans le droit. Dans cet article 3, il est prévu d’opérer une différence entre la presse papier et la presse en ligne.

Comme vous le savez, mes chers collègues, nous nous sommes évertués, lors de l’examen de tous les textes relatifs à la liberté de communication, à défendre la neutralité des supports. Le Sénat a eu notamment l’occasion de plaider, avec une belle unanimité, en faveur de l’égalité fiscale entre les supports.

En voulant régler un problème que je ne nie pas – les conséquences de la révolution numérique sur la liberté d’expression, lesquelles doivent être mieux appréhendées et mieux régulées –, les dispositions de cet article touchent au droit de la presse par la distinction qu’elles établissent entre presse papier et presse numérique.

Or, quand on connaît la façon dont est exercé aujourd'hui le métier de journaliste, cette distinction est impossible. Vous pouvez très bien lire un article sur le site numérique du Monde le matin et le retrouver dans l’édition papier de l’après-midi. Avec cet article 3, tel qu’il est rédigé, les propos tenus dans l’article de la version papier connaîtront un autre délai de prescription que ceux qui sont tenus dans sa version numérique. Ce n’est pas possible !

Certes, la révolution numérique n’a pas entraîné avec elle les régulations nécessaires. Nous courons même derrière elle, faute d’avoir suffisamment anticipé ses conséquences. La diffamation, l’injure, l’incitation à la haine existent sur internet, tout le monde le constate. Néanmoins, il faut régler ces problèmes en imaginant une façon de réguler les réseaux sociaux, et non pas en touchant aux délais de prescription.

Je rappelle que quelque 140 entreprises de presse, reconnues comme telles, souscrivant à la déontologie journalistique, ont des activités sur internet. Et il faudrait que la réglementation pesant sur ses activités diffère de celle qui est applicable à la presse papier ? Non, mes chers collègues, cette solution ne correspond ni à la réalité du travail de la presse ni à son avenir.

Je comprendrais plutôt que vous vouliez, chers collègues de la majorité, aligner tous les délais de prescription.

La modification législative véhiculée par l’article 3 est moins anodine que vous ne le croyez. Elle touche à des principes fondamentaux, contenus par exemple dans la Déclaration universelle des droits de l’homme.

Ces principes ne peuvent être remis en cause de manière incidente, au détour d’un débat portant sur d’autres sujets.

Mme Esther Benbassa. J’ai eu l’occasion de le souligner lors de la discussion générale, le groupe écologiste considère que rien ne justifie l’allongement de trois mois à un an du délai de prescription des infractions commises par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne.

Dans un texte dont l’objectif premier est de rendre le droit de la prescription plus cohérent et plus lisible, la création de deux délais de prescription pour une même infraction en fonction du support utilisé nous semble tout à fait contre-productive.

Nous considérons également, à l’instar du Gouvernement, que toute modification de la loi de 1881 doit être envisagée de manière très prudente. Il ne s’agit de rien de moins que du fragile équilibre entre liberté d’expression et répression des abus de cette dernière. Si une réforme de cette loi se révélait nécessaire à l’heure du numérique, il conviendrait d’y apporter rigueur et réflexion approfondie.

En conséquence, nous proposons de supprimer les dispositions dont nous parlons, à savoir les alinéas 2 et 3 de l’article 3.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. J’ai déjà eu, à de multiples reprises, l’occasion de donner la position, d’ailleurs toujours constante, du Gouvernement sur ce sujet.

Je répète donc que le Gouvernement est hostile à la modification un peu rapide d’un texte qui est un modèle de subtilité et de complexité.

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Je formulerai seulement quelques observations.

Je constate tout d’abord que David Assouline admet lui-même qu’un problème se pose avec les évolutions numériques. En revanche, il n’y apporte pas de solution !

Ensuite, l’évolution qui pose problème est d’ordre technique, pour ne pas dire technologique. C’est pour la presse papier, qui continue d’exister, que le texte de 1881 a été rédigé. Or l’apparition d’un nouveau support, numérique, modifie la façon dont l’information est diffusée.

Dans ces conditions, qui voulons-nous protéger : les journalistes ou les victimes éventuelles de leurs articles ? Le différentiel de prescription n’est pas dirigé contre les journalistes : il doit seulement permettre à ceux qui se prétendent les victimes d’une infraction commise via un article de presse, par exemple, et publiée sur ce vecteur nouveau qu’est internet, dont la diffusion est à la fois rapide et large, puissent agir dans un délai suffisant. Voilà toute la discussion que nous devons avoir.

M. David Assouline. Bien sûr, monsieur le rapporteur, je reconnais qu’une révolution numérique est à l’œuvre. Toutefois, chaque fois que nous l’avons admis dans cet hémicycle, nous avons dans le même temps défendu le principe de la neutralité des supports. Nous n’avons jamais affirmé qu’il y avait deux presses : nous avons au contraire voulu que la presse numérique, pour être reconnue en tant que telle, s’aligne sur tous les standards de la presse papier, y compris pour ce qui est des devoirs des journalistes. Les journalistes n’ont pas que des droits.

Les mêmes dispositions juridiques doivent donc s’appliquer à la presse papier comme à la presse numérique, sans toucher, de grâce, à une loi aussi sensible. On ne peut pas modifier – encore moins écorner, comme tend à le faire cet article 3 – les dispositions de lois fondatrices – la loi de 1881 ou la loi de 1905, par exemple – sans débat approfondi ni consensus, en catimini, au détour d’un texte qui ne porte pas sur ces questions.

Aux États-Unis, certains journaux de presse papier ont d’ores et déjà basculé au tout-numérique. Nous connaîtrons ces processus en France, où la presse joue encore sur les deux supports. La différence dans les délais de prescription ne peut donc pas tenir d’un point de vue fonctionnel, les articles sur support numérique pouvant se retrouver également sur support papier.

Je reconnais néanmoins que la situation est différente pour tous ceux qui ne sont pas assujettis à la déontologie journalistique : les journalistes autoproclamés et les vengeurs en tous genres, qui passent leur temps à insulter tout le monde. Toutefois, pourquoi dans ce cas n’avoir pas proposé de solutions concrètes pour faire face à leurs agissements ?

C’est un sujet complexe, qui requerrait que nous ouvrions des débats. Je sais d’ailleurs que la présidente de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication, Mme Catherine Morin-Desailly, souhaiterait que nous réfléchissions aux moyens d’empêcher que tout et n’importe quoi ne soit dit sur internet, sans aucun contrôle.

Au lieu de s’attaquer à la presse et aux journalistes, il faudrait plutôt s’intéresser aux réseaux sociaux, car c’est en leur sein que réside le problème. Facebook et Twitter s’en lavent les mains ; ils prétendent n’avoir aucune responsabilité en la matière. Or, à mon sens, la responsabilité de ces hébergeurs doit être engagée ; c’est sur point que la régulation doit peser. Ce sera l’objet d’autres débats, j’en suis certain.

En tout cas, mes chers collègues, pas touche à la liberté de la presse, surtout en ce moment, avec ce qui se passe aux États-Unis ! (M. Loïc Hervé applaudit.)

Mme Catherine Morin-Desailly. Il est important de débattre sereinement de ce sujet, dans le respect du travail approfondi déjà mené par la commission des lois : comment protéger les victimes de propos haineux, discriminatoires, injurieux sur internet ? Il s'agit d’une véritable préoccupation, à laquelle je souscris.

L’article 3, néanmoins, pose problème. Je m’en suis d'ailleurs déjà ouverte à plusieurs de nos collègues. Selon moi, en effet, les dispositions qu’il contient introduisent une discrimination injustifiée entre la presse imprimée et la presse numérique, entre les deux supports d’un même éditeur.

Je précise à ce titre que le directeur de la publication, que l’édition soit papier ou numérique, est toujours responsable pénalement de l’ensemble des textes publiés. Il ne saurait en aller autrement.

Il est prévu dans cet article que la durée du délai valable pour le support numérique ne s’applique pas si le contenu est également diffusé sur un support papier. C’est méconnaître la réalité du travail des journalistes et des rédactions modernes, qui tendent à publier de manière indifférenciée sur les deux supports. Les publications se font d’ailleurs, de plus en plus, sur un seul support, le numérique, pour des raisons ayant trait au modèle économique suivi. Je crains donc que cette mesure ne porte atteinte à la sécurité juridique, voire éditoriale, des entreprises de presse.

Je voudrais partager avec vous, mes chers collègues, une autre préoccupation, qui est peut-être la principale. La discrimination dans la durée de prescription est justifiée, selon ses défenseurs, par la nécessité de garantir aux victimes un délai plus long pour agir en justice, au motif que les textes restent plus longtemps sur internet.

Je voudrais appeler votre attention sur un point : grâce aux moteurs de recherche et aux algorithmes, il est possible de suivre, heure par heure, les textes vous mentionnant. Le résultat de vos recherches est beaucoup plus rapide qu’en feuilletant patiemment les quotidiens de la presse papier. Vous pouvez savoir plus vite si vous faites l’objet de discriminations, d’injures ou de propos haineux. Introduire un délai différencié ne me semble donc pas justifié.

Derrière ces questions, il y a celle de la neutralité d’internet et du droit à l’oubli. L’enjeu se situe donc à l’échelle des hébergeurs et des plateformes, dont je regrette que la loi pour une République numérique n’ait pas traité. Si les textes discriminatoires, haineux ou injurieux perdurent en ligne, s’ils se démultiplient même, c’est parce que l’écosystème des plateformes et autres hébergeurs le permet.

Le problème, selon moi, n’est donc pas tant celui du délai de prescription de tels propos que la nécessité de traiter en amont, de manière efficace, leur persistance sur internet. C’est un sujet complexe, qui exige que l’on se penche sur lui avec l’attention la plus grande.

Je voulais insister sur ce point, mes chers collègues, car j’ai moi aussi l’impression que l’on confond les corbeaux de l’internet avec la presse officielle, qui travaille en principe avec rigueur et déontologie.

L’article 3 pose un véritable problème : prenons le temps d’en débattre ! (Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC. – Mme Claudine Lepage et M. David Assouline applaudissent également.)

M. François Pillet. Ce débat est très intéressant, mais il est surréaliste ! En effet, il n’a jamais été question, pour moi comme pour tous les collègues qui ont travaillé avec moi sur ce sujet à la commission des lois, qu’ils appartiennent au groupe socialiste et républicain, au groupe communiste ou au RDSE – nous avons tous soutenu la même position ! –, de nuire à la liberté la presse ou à la liberté d’expression.

Chers collègues, vous ne défendez pas du tout la liberté d’expression en défendant le droit à l’injure ou à la diffamation. Car tel est précisément ce que nous entendons combattre !

M. David Assouline. Nous défendons les journalistes !

M. François Pillet. Avez-vous déjà rencontré dans vos permanences des gens simples, qui ne disposent pas d’une bordée d’avocats pour les défendre, qui ont été accusés, diffamés sur internet, au point de devoir cesser leur activité d’artisan ou de fermer leur entreprise, au point de voir leur vie de famille complètement bousculée ? Nous voulons protéger ces gens-là, sans attenter à la liberté d’expression, dès lors que celle-ci est respectée par des journalistes et des internautes responsables. (Bravo ! et applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – M. Yves Détraigne applaudit également.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 1 rectifié, 2 rectifié et 3.

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 94 :

Nombre de votants 345

Nombre de suffrages exprimés 321

Pour l’adoption 118

Contre 203

Le Sénat n'a pas adopté.

Je mets aux voix l'article 3.

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 95 :

Nombre de votants 344

Nombre de suffrages exprimés 311

Pour l’adoption 203

Contre 108

Le Sénat a adopté.

Vote sur l'ensemble

Je mets aux voix, dans le texte de la commission, l’ensemble de la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière pénale.

(La proposition de loi est adoptée.)

Commentaires

Bientôt le premier commentaire ?